Assemblée générale 2019

19 juin 2019

A Comparative Study of Mulla Sadra and Henry Corbin

29 juillet 2019

Hildegarde de Bingen et la tradition visionnaire de l'Occident

Victoria Cirlot

Traduit de l'espagnol (castillan) par Sébastien Galland et Juan Lorente

collection Théôria

Les visions d'Hildegarde de Bingen déploient un univers symbolique très riche. A travers diverses approches, il s'agit de comprendre le phénomène de la vision, soit en tant qu'expérience extraordinaire, soit en tant que partie intégrante du processus de création. La floraison d'images, leur description et leur représentation plastique sont abordées à l'aide de comparaisons avec l'Apocalypse de Jean de Patmos, les spiritualités des lumières d'Orient étudiées par l'iranologue et philosophe Henry Corbin, ou encore l'oeuvre de l'artiste surréaliste Max Ernst, restituant le cas de cette mystique Rhénane du XIIe siècle dans un contexte plus large.

Broché - format : 13,5 x 21,5 cm ISBN : 978-2-343-11089-9 • 1 janvier 2017 • 226 pages

Pour acheter le livre : http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=52378

Compte-rendu du livre

par Philippe Faure

Peut-on parler d’un « monde imaginal » chrétien au XIIe siècle?

À propos du livre de Victoria Cirlot, Hildegarde de Bingen et la tradition visionnaire de l’Occident, Paris, L’Harmattan, Collection Théôria, 2016, 265 p.

On dispose de bien peu d’études sérieuses sur Hildegarde de Bingen en langue française, notamment sur ses récits de visions. La traduction de l’espagnol, par Sébastien Galland et Juan Lorente, du livre de Victoria Cirlot, professeur de Lettres romanes à la Faculté des Sciences Humaines de l’Université Pompeu Fabra de Barcelone, vient combler une lacune et faire opportunément connaître les travaux d’une spécialiste espagnole de la culture chevaleresque et mystique du Moyen Âge. En effet, les travaux scientifiques sur les visions se sont généralement concentrés sur ce qu’elles révèlent de la culture savante d’Hildegarde et de ses relations, et non sur l’expérience visionnaire elle-même, que Victoria Cirlot (V.C.) place au centre de sa réflexion.

Elle s’attache d’abord à en définir les caractéristiques essentielles et singulières: il s’agit d’une expérience soudaine, de nature audiovisuelle, vécue à l’état de veille, en pleine conscience, qui s’est étalée sur trois décennies, s’est accompagnée d’un commentaire exégétique et d’un vigoureux effort de rédaction, nourri d’une solide culture scripturaire et théologique. L’espace intérieur de la vision apparaît comme le résultat de l’activation des sens spirituels, dont la doctrine a été définie dès l’époque patristique, et s’est développée dans le cadre de la culture du XIIe siècle pour laquelle la réalité spirituelle est semblable à la réalité corporelle, en vertu de la loi d’analogie. Facilitée par un mode de vie ascétique, l’expérience de la vision apparaît comme une forme singulière de la subjectivité liée à la découverte de l’individualité et de l’intériorité qui marque cette période. En dépit des liens qui, via ses biographes, l’unissent à Bernard de Clairvaux, Hildegarde est à situer non du côté de la théologie mystique cistercienne, mais de celui de la prophétie inspirée et du modèle qu’est saint Jean, considéré alors comme l’auteur de l’Apocalypse, récit fondateur de la tradition visionnaire occidentale.

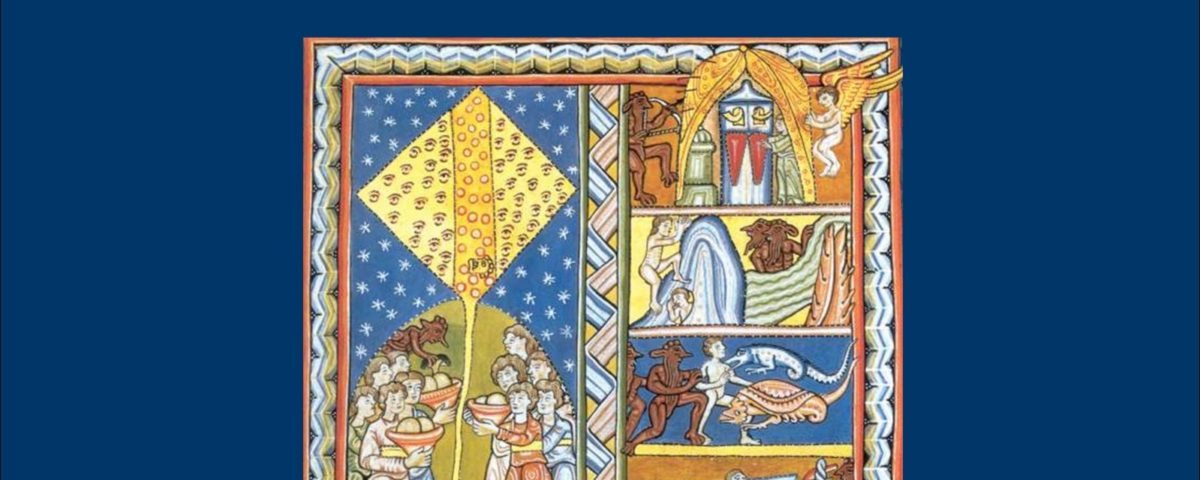

En s’appuyant sur un abondant cahier de reproductions, comprenant des miniatures du Scivias d’Eibingen, du Liber divinorum operum de Lucques, et d’autres manuscrits des XIIe et XIIIe siècles, V. C. montre que le récit visionnaire s’inscrit pleinement dans la tradition biblique des visions et interprétations et utilise des matériaux issus du savoir encyclopédique du temps, nourri des conceptions antiques. Le recours au monstrueux, à l’animalité, à l’hybridation des formes est un procédé majeur de l’imagination hildegardienne, qui a pour finalité de créer des figures originales d’où jaillissent les significations formulées par la voix du commentaire. C’est le principe même de la monstruosité qui permet de pénétrer les mystères divins. On touche ici au thème de la dissemblance comme outil symbolique, tel que l’expose l’œuvre du Pseudo-Denys l’Aréopagite. La compréhension de la vision résulte d’un parcours exégétique, et le caractère irrationnel de la figure s’estompe dès qu’apparaît l’interprétation allégorique. En se référant aux meilleurs spécialistes (Peter Dronke, Jeffrey Hamburger, Peter Dinzelbacher…), V. C. montre que l’expérience visionnaire d’Hildegarde, empreinte de la conviction d’une compréhension intérieure d’idées et d’images issues de Dieu, se concilie parfaitement avec la technique de l’allégorèse, en plein développement à cette époque. Entre la voie de la vision et la voie de l’allégorie, il n’y a pas d’opposition mais une distinction qui résulte de la différence entre l’expérience visionnaire elle-même et l’élaboration écrite du récit, qui mobilise les moyens mis à disposition par la culture du temps. Cela est d’autant plus fondamental que cette culture savante se forge dans un travail de l’image, comme l’ont montré les travaux de Marie Carruthers (cf. Machina memorialis. Méditation, rhétorique et fabrication des images au Moyen Âge, Paris, Gallimard, 2002).

Cela dit, l’auteur souligne que l’absence d’une théorie de l’imagination comme voie de connaissance a privé les expériences visionnaires d’un cadre de compréhension intellectuelle. Si le mystère de l’Incarnation du Verbe a théologiquement et historiquement, à l’issue il est vrai d’un conflit séculaire, légitimé l’image comme voie d’accès à Dieu et conduit à la théologie de l’icône en Orient, il n’a pas eu de débouché comparable dans le domaine de la théologie mystique. À cet égard, l’image spirituelle a surtout suscité la méfiance et a généralement été privée de valeur, les autorités comme saint Augustin et saint Bernard s’étant abstenues de théoriser sur les expériences visionnaires.

Afin d’atteindre une compréhension plus profonde du monde hildegardien de l’image et d’approfondir le champ de la vision et de l’imagination du point de vue de l’analyse herméneutique, l’auteur en vient à une démarche comparatiste, en sollicitant l’œuvre d’Henry Corbin, qui a édité, traduit et commenté les récits visionnaires d’Avicenne et de Sohravardî, dont l’objet, à travers une floraison symbolique, est l’éveil spirituel de l’âme comme prise de conscience de son étrangeté au monde et de la nécessité de retrouver le ciel. De cette mise en regard des récits orientaux et du Scivias d’Hildegarde résulte la découverte d’un niveau de sens inconnu jusque là : cette œuvre prophétique se révèle être aussi une dramaturgie de l’âme qui se découvre pérégrine et étrangère à ce monde, une histoire dont la structure est analogue à celle des récits orientaux. Le traitement de la lumière, saisie sous différents états ou degrés, la symbolique des points cardinaux, des éléments et de la construction révèlent une topographie visionnaire complexe, qui traduit le cheminement de l’âme vers l’Orient, sa lutte pour sa libération et sa transformation en un être défini par sa connaissance de Dieu. C’est dans le dialogue entre l’âme et l’Être vivant, dans « la cime du cœur » que se concentrent les puissances de l’amour divin et que la vision puise son origine. Il n’est pas question de « monde imaginal » autonome, mais de visions charpentées, quasi cinématographiques, dont l’origine est identifiée comme divine et qui s’inscrivent dans l’exact prolongement de la tradition biblique. Hildegarde utilise les modèles de son temps, comme l’image de majesté, la mandorle ou les diagrammes, car l’élaboration de la figuration passe par un processus de géométrisation et de hiérarchisation des degrés de la visibilité. À cet égard, l’auteur fait à juste titre référence à l’esthétique néoplatonicienne, qui se déploie à la même époque en Île-de-France sous la houlette de l’abbé Suger de Saint-Denis et donne naissance à l’architecture gothique. Suger définit précisément son entreprise comme la création d’un espace intermédiaire entre ciel et terre, sorte d’antichambre de la cité céleste, destiné à être perçu et vécu ainsi par les moines de son abbaye.

Dans le chapitre IV et, de façon redondante, dans le chapitre IX, l’auteur revient sur la question de l’absence d’une théorie de la connaissance visionnaire en Occident médiéval. Elle reconnait cependant la tentative de Richard de Saint-Victor (v. 1100-1173), issu de la célèbre école canoniale à l’origine de la redécouverte du corpus dionysien au XIIe siècle et de l’élaboration, en concertation avec l’abbé Suger, d’une théologie néoplatonicienne de la lumière. À partir du fameux passage de saint Paul sur « la vision en miroir et en énigme » (1 Co 13, 12), Richard a esquissé une doctrine de la vision spéculaire, dans laquelle la vision, premier stade de la connaissance de Dieu, produit la crainte de Dieu, comme l’indiquent plusieurs passages du livre de l’Exode, qui caractérisent ce type d’expérience (Ex 3, 6 et 33, 18-23). Mais il a mis aussi l’accent sur la rencontre entre l’imagination créatrice ou théophanique, qui conçoit le monde, et l’imagination humaine qui conçoit le Créateur. V.C. s’appuie à ce sujet sur un ouvrage important de cet auteur, Les douze patriarches ou Benjamin minor (édition bilingue de Jean Châtillon, Monique Duchet-Suchaux et Jean Longère, Paris, Cerf, 1997). On peut aujourd’hui y ajouter la récente publication de son opus magnum, le De contemplatione ou Benjamin maior (édition bilingue de Jean Grosfillier, Turnhout, Brepols, 2013), dans lequel l’auteur donne à sa théologie mystique toute son ampleur. Il distingue en effet clairement dans le cœur de l’homme trois ciels : le ciel de l’imaginal, le ciel du rationnel et le ciel de l’intellectif, qui correspondent respectivement aux trois facultés de l’imagination, de la raison et de l’intelligence (Livre III, ch. 8). Le premier ciel est dit imaginale, car il est le ciel des images et des ressemblances de toutes les réalités visibles ; le deuxième ciel (rationale) contient les raisons et définitions de toutes les choses visibles ; le troisième ciel (intellectuale) est celui de la compréhension et de la contemplation des réalités spirituelles et divines. Le « ciel imaginal » est donc le plus grossier, car il retient en lui les formes et apparences des choses corporelles. Ce que la terre est par rapport au ciel visible, le sens corporel l’est par rapport au ciel intérieur des images et des représentations. La démarche suivie par Richard est celle d’une purification et d’un dépouillement progressif ; les images sont encore présentes dans la recherche des causes, dans la mise en œuvre de la raison, puis de l’intelligence, mais disparaissent complètement dans l’abstraction de « l’immuable soi-même » (idipsum). Seules peuvent subsister les métaphores.

Dans le chapitre suivant, Richard de Saint-Victor évoque la capacité de l’âme, par ce sens supérieur qu’est « l’œil intellectif » (oculus intellectualis, ou oculus intelligentiae) à voir les réalités invisibles, en dépit du voile du péché. Il met l’accent sur la vision intellective, dans laquelle les invisibles sont présents spirituellement en nous, une vision non imaginaliter, qui surpasse toutes les autres. Pour traduire l’expression in idipsum (livre IV, ch. 22), qui définit l’état de l’âme devenue participante de l’immutabilité divine, Jean Grosfillier avoue avoir été tenté d’employer « ipséité » à la suite d’Henry Corbin dans sa traduction des traités de Sohravardî (L’incantation de la sîmorgh, 2e partie, ch. 1, dans L’archange empourpré, Paris, Fayard, 1976, p. 457). C’est dire la proximité qui se laisse percevoir entre ces deux univers spirituels apparemment si distants.

Le vocabulaire de Richard n’est pas très codifié ; l’intelligence désigne alors à la fois un sens, une faculté, une activité. La culture savante du XIIe siècle, dont la structure demeure augustinienne, peine à considérer l’imagination et les images indépendamment des formes sensibles. Les positions ne sont pas toujours claires ; des sensibilités différentes s’expriment ; la tradition des visions des prophètes et de l’Apocalypse a suscité un débat qui montre à quel point le monde lettré de ce temps n’est pas monolithique. À cet égard, V. C. signale qu’aux yeux du théologien Rupert de Deutz (v. 1070-v. 1129), la vision intellectuelle n’est pas nécessairement dépourvue d’images et exige une compréhension allégorique ; il range les visions de l’Apocalypse de saint Jean dans cette catégorie. Le cas de Bernard de Clairvaux (1090-1153) est également très instructif : hostile aux images matérielles, qu’il s’agisse de la sculpture romane en plein essor ou du projet d’embellissement de l’abbaye de Saint-Denis par l’abbé Suger, il approuve explicitement les visions d’Hildegarde, l’encourage dans son travail d’écriture, et construit une œuvre exégétique personnelle caractérisée par une méditation profonde du monde de l’image spirituelle biblique, déployé notamment dans le Cantique des cantiques. L’attitude des plus éminentes personnalités du XIIe siècle à l’égard du monde de l’image est donc particulièrement complexe et souvent ambivalente. Il reste que l’iconoclasme cistercien s’est finalement incliné devant l’essor irrésistible de l’esthétique gothique et des images promues supports de la piété individuelle.

Un dernier point mérite d’être souligné, qui a trait à l’évolution de la théologie mystique médiévale. S’appuyant sur un travail de Jeffrey Hamburger, V. C. signale que Jean Tauler (v. 1300-1361), célèbre disciple de Maître Eckhart, a commenté dans l’un de ses sermons une vision d’Hildegarde qui avait fait l’objet d’une reproduction en peinture dans le réfectoire du couvent de Sainte-Gertrude à Cologne. En soi, ce fait est remarquable car il est extrêmement rare qu’un prédicateur prenne appui sur une représentation figurée pour construire un sermon. Or, l’orientation donnée par Tauler à sa prédication révèle les tendances spirituelles de son milieu : il préfère s’abstenir de commenter la figure divine située au sommet de la montagne, et se concentre sur les deux autres figures apparues en bas, la crainte de Dieu et la Pauvreté d’Esprit, pour valoriser les dispositions intérieures nécessaires à l’ascension spirituelle et l’idéal d’imitation du Christ. Ce choix est significatif des orientations de la piété du temps et de la perspective apophatique du dominicain rhénan, pour qui la divinité demeure ineffable. Le langage symbolique hildegardien ne peut être totalement assumé à propos de la figure divine, en raison des orientations de la spiritualité rhéno-flamande. Il convient d’ailleurs de signaler que l’enquête amorcée en vue de la canonisation d’Hildegarde au XIIIe siècle n’a jamais abouti, et, comme on le sait, il aura fallu attendre le pape Benoît XVI pour que la « sybille du Rhin » soit proclamée sainte universelle et docteur de l’Église en 2012. La « tradition visionnaire » pointée par V. C. n’a pas disparu avec Hildegarde, mais la nouvelle sensibilité spirituelle qui prévaut à partir du début du XIIIe siècle et se focalise sur le mystère de la Passion du Christ la pousse dans d’autres directions, en évacuant la dimension cosmologique si prégnante dans l’œuvre de l’abbesse de Rupertsberg.

Soucieuse de rechercher dans la culture contemporaine des points de comparaison avec l’œuvre d’Hildegarde, c’est dans le mouvement surréaliste que l’auteur repère une réévaluation de l’image comme moyen d’ouverture de l’horizon du réel, une sensibilité à l’expérience visionnaire et une pratique de l’imagination active. Cela nous vaut en particulier un chapitre consacré à Max Ernst, dont les pratiques novatrices prennent leur source dans une expérience de vision ; il s’agit bien pour le peintre d’ouvrir un espace nouveau et de dévoiler une autre réalité, à travers un changement de perception. Pour l’auteur, l’expérience esthétique de certains artistes modernes est comparable à l’expérience visionnaire antique ou médiévale, car la faculté visionnaire manifeste une créativité qui transgresse les limites religieuses dans un foisonnement d’images manifestant un monde imaginal propre. Ainsi pourrait s’expliquer la proximité de certaines représentations à travers le temps, comme la figure parsemée d’yeux. On n’est pas obligé de suivre l’auteur jusque là, tant la différence de contexte historique et culturel est considérable entre le XIIe et le XXe siècle ; il reste que la démarche surréaliste apparaît comme une forme de réaction devant une infirmité de la culture moderne et l’atrophie de certaines facultés humaines créatrices. Il s’agit bien de renouer avec une expérience plus ouverte du réel.

En dépit de quelques redondances, en particulier dans le chapitre IX, le livre de Victoria Cirlot renouvelle incontestablement l’approche de l’œuvre visionnaire d’Hildegarde, si peu considérée en France, et ouvre des perspectives tant dans le domaine des études littéraires que dans celui de l’anthropologie historique et religieuse. En adoptant une démarche comparatiste et en sollicitant l’œuvre d’Henry Corbin pour tenter de mieux cerner le monde hildegardien de l’image, l’auteur a le grand mérite de soulever la délicate question de « l’imaginal chrétien » et contribue à mettre en lumière le XIIe siècle comme une période privilégiée pour les études comparées.

Philippe Faure, Université d’Orléans

1 Comment

[…] – Enlace a artículo – […]